どうも、ケイトです。

今回は中世ヨーロッパで行われた、農業の方法、土地の利用法である、三圃制の利点と問題点について解説していきます。

Contents

三圃制とは?

三圃制というのは、中世の来たヨーロッパで広まった土地の利用法の名前です。

それまでは一年畑で作物を育て、次の一年は畑を休ませる二圃制。これは元々冬雨型の地中海で主流だった農法でしたが、夏雨型の北ヨーロッパにもそれが適用されていました。

三圃制は北ヨーロッパによりあっている農法として、代って行われるようになりました。

作物を育てると、畑は栄養分を作物に吸収されてしまうので、回復のために休ませる必要があります。そこで輪作を行うわけですが、三圃制というのは以下のような方法です。

まずは耕地を3つに分けます。

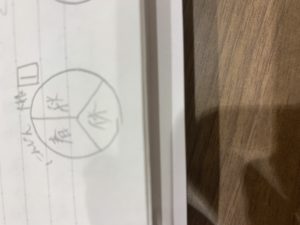

3つ枠のうち2つの枠では作物を育てます。春耕地、秋耕地と呼びます。違う種類の作物を育てるというのがポイントです。

例えば、春耕地で人参と秋耕地で大根を育てるんです。残った1つは放牧地として、休ませます。これを休耕地と呼び、家畜を放牧し、その排泄物を肥料として土地を回復させる一助にしていました。

二年目。それぞれの枠の役割を交代します。

にんじんを育てた場所は、放牧地として休ませて、大根を育てた場所に人参を植え、休ませていた土地に大根を植えます。

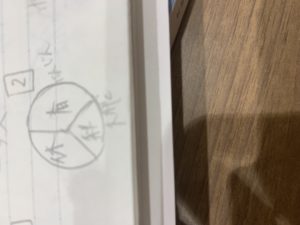

作物によって使う栄養分が異なるため、前年に人参を育てていても、大根を植えて問題はないというわけ。大根を育てている間に、人参を育てるために使った栄養を回復させることができます。

三年目。また役割を交代します。休ませていた土地に大根を植え、人参を育てていた土地はお休みです。

大根を育てていた土地に人参を植えるのです。人参と大根はただの例えですが、ヨーロッパの気候の関係もあり、春耕地に大麦、秋耕地に小麦やライ麦を育てていたことが多かったようですね。

*手書きでごめんなさいwww

利点

これはもちろん、めちゃくちゃ効率が良くなったというところです。二圃制では、半分の土地しか使えませんでしたが、三圃制では、3分の2も土地が使えます。

また、鉄製有輪重量犁(てっせいゆうりんじゅうりょうすき)が登場したことで、固くて重たい土を深く楽に耕すことができるようになり、相乗効果。生産力が見事にアップして、余った分を売れるほどになりました。

問題点

領主権力が増大し、農民の独立が遅れたということです。

三圃制を採用すると、土地の利用がやや複雑なため、しっかりしたコントロールが必要でした。こうした複雑なコントロールのために、領主権力は増大。農民の搾取が進んでしまいました。

また、飼料が不足する冬の時期に家畜を飼うのが困難で、休耕地を十分に休ませられないという三圃制自体の欠点もあり、18世紀からは、輪栽式農業が普及しました。これを農業革命と呼びますが、これは後のお話。お楽しみに。

まとめ

まとめると、今の農業の礎を築いたって話です。

それでは。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。